|

| Notre-Dame, l'évêché et le cloître, 1830, par Theodor Hoffbauer (vers 1880, Brown University Library, Providence, USA (📸 Futura) |

En 1831, Paris est une métropole démesurée par rapport aux autres villes que Frédéric Chopin a connues. Avec ses 880 000 habitants, elle surpasse largement Vienne, qui en compte à peine 318 000 à la même époque.1 2 Sa croissance rapide et désordonnée exacerbe les inégalités, faisant coexister un luxe ostentatoire et une pauvreté criante, face auxquels le nouveau régime en place peine à apporter des solutions. 3

Paris en 1831

La France de 1831 est gouvernée depuis un peu plus d’un an par Louis-Philippe. Bien que le nouveau régime ait tenté de renouer partiellement avec les idéaux de la Révolution, réprimés sous la Restauration, les réformes entreprises restent insuffisantes aux yeux d’une population majoritairement en quête d’un retour à la République. Le gouvernement, perçu comme favorisant les élites économiques, alimente le mécontentement des classes populaires, ce qui vaut à Louis-Philippe le surnom de « roi bourgeois ». Ce climat social tendu se manifeste par des émeutes et des soulèvements fréquents. 4

Comme le souligne Bernard Gavoty: « Songeons qu’en 1831, un homme de cinquante ans a vu se succéder l’Ancien Régime, la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire, la première Restauration, les Cent Jours, la Seconde Restauration et la Révolution de 1830 ! 5

Il se dégage de la capitale française un climat de tolérance. 6 Les barrières sociales, si rigides dans les sociétés autrichienne et polonaise, cèdent le pas à une certaine mixité des nationalités et des classes. Les rues deviennent un espace partagé où toutes les catégories sociales se croisent. La morale bourgeoise, quant à elle, fait preuve d'une étonnante permissivité: les questions liées à la sexualité s’affichent avec une liberté sans fard, perceptible à tous les niveaux de la société. 7

Cependant, Paris dans les années 1830 est bien plus qu’un théâtre de tensions sociales ou de mœurs légères. La ville s’impose comme un carrefour intellectuel et artistique de l’Europe. Elle assimile et transforme les productions les plus novatrices du continent en l’exprimant dans des formes originales. Le romantisme littéraire y atteint une intensité inédite, donnant naissance à des œuvres qui marqueront l’Europe entière. Parmi les figures emblématiques de cette époque, on trouve Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset... La ville attire aussi des artistes étrangers, comme Heinrich Heine, grand poète romantique allemand, qui choisit de s’y établir en 1831. En peinture, Théodore Géricault et Eugène Delacroix incarnent la montée triomphante du romantisme. 8

L'effervescence musicale

En revanche, la musique romantique peine à s’imposer. En 1830, le jeune Hector Berlioz provoque un choc avec sa Symphonie Fantastique, mais la scène musicale parisienne reste largement dominée par des compositeurs plus âgés et plus conservateurs, principalement orientés vers l’opéra. Parmi les figures marquantes, on trouve Rossini, Cherubini et Paër pour les compositeurs d’origine italienne, tandis qu’Auber, Lesueur 9 et Boieldieu incarnent les représentants français de cette tradition. Trois grandes institutions lyriques dominent alors: l’Académie royale de musique, considérée comme le « grand Opéra », l’Opéra Comique et le Théâtre des Italiens, dirigé successivement par Paër et Rossini. 10 11

Le « grand Opéra » de Paris jouissait depuis plusieurs années d’une réputation inégalée. Napoléon Ier, qui voyait en l’opéra un puissant instrument de pouvoir, l’avait réorganisé, lui avait accordé des subventions et en avait fait la première scène d’Europe. 12 13 14

L’art lyrique occupe à Paris la première place. La musique pour piano virtuose de style brillant connaît toutefois un véritable engouement, portée par des figures comme Friedrich Kalkbrenner et Henri Herz, célèbres compositeurs et pianistes. Les concerts et récitals se tiennent dans les lieux emblématiques tels que les salles Érard et Pleyel 15, tandis que la grande salle du Conservatoire accueille les plus grands solistes. 16 17

Les grands boulevards

À cette époque, Paris ne compte que douze arrondissements. 18 Les grands boulevards, situés dans le deuxième arrondissement, et tracés sur l’emplacement des anciens remparts de la ville, sont devenus l’un des lieux favoris des Parisiens élégants. Ces larges artères forment un arc reliant l’église de la Madeleine, encore en construction, à la place de la Bastille. À proximité, le quartier qui s'étend entre les Boulevards et la butte Montmartre, en grande partie dans le 9e arrondissement, est passé d'un modeste faubourg à un centre d’intense activité intellectuelle et artistique. Ce secteur accueille l'Académie royale de musique 19, le Théâtre-Italien 20, les salons Pleyel 21, mais aussi des cafés prisés, des boutiques raffinées dans les passages couverts, et les éditeurs de musique les plus influents. 22 23

C’est dans ce Paris vibrant que Frédéric Chopin arrive début octobre 1831, descendant de la diligence à son terminus, rue du Bouloi, en plein cœur de la ville. 24 25 26

|

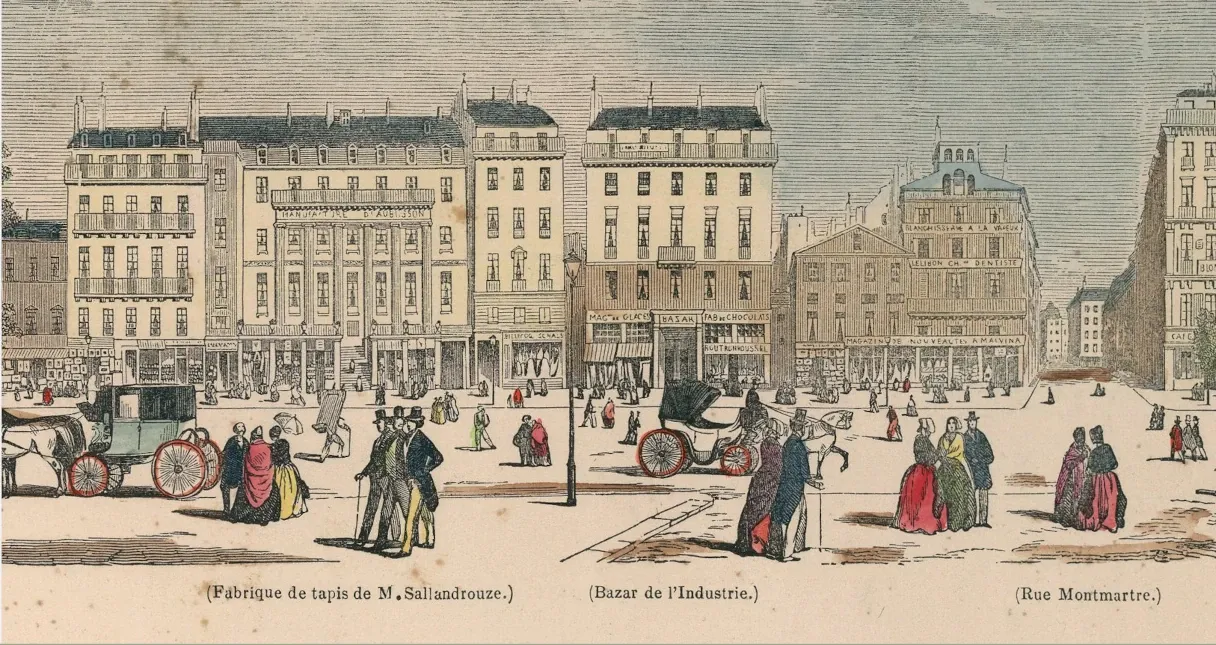

| Boulevards de Paris, L’Illustration, 1846, détail centré sur l'immeuble du 27 Boulevard Poissonnière, abritant le premier appartement de F. Chopin (et le Bazar de l'Industrie, 📸 Internet Archive et David Rumsey) |

Après avoir passé quelques nuits dans une auberge proche, rue Richelieu, et attiré par le charme et l’atmosphère de ce nouveau quartier des « Boulevards », Frédéric décide de s’y installer, malgré le coût élevé des logements. 27 28 Sous les toits, il loue une modeste mansarde au 27, boulevard Poissonnière, dépourvue de cheminée, alors que l'hiver s'annonce. 29 30

Une gravure intitulée Boulevards de Paris, publiée par le journal L’Illustration en 1846, offre un aperçu de l’aspect de cet immeuble, qui abritait alors le Bazar de l’Industrie, précurseur des futurs grands magasins. 31 32

Malgré plusieurs déménagements ultérieurs, Chopin restera fidèle à ces quartiers situés entre les 2e et 9e arrondissements de Paris. 33

|

| Localisation de la rue du Bouloi, de la rue Richelieu, du domicile de F. Chopin au 27 Boulevard Poissonnière, ainsi que des hauts lieux de la vie musicale en 1831 (La Pologne et les voyages de F. Chopin – Google My Maps) |

|

| "Modes de Paris. Petit Courrier des Dames. Boulevard des Italiens”, Samuel et Joseph Fuller, illustration de presse, 1847 (📸 Muzeum Fryderyka Chopina) |

1. Marie-Paule Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 242

2. Tadeusz A. Zieliński : Frédéric Chopin, page 343

3. Marie-Paule Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 243

4. Tadeusz A. Zieliński : Frédéric Chopin, page 321

5. Bernard Gavoty: Chopin, page 155

6. Adam Zamoyski : Chopin, page 88

7. Marie-Paule Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 243

8. Tadeusz A. Zieliński : Frédéric Chopin, page 322

9. Jean-François Lesueur (1760-1837): musicien français, professeur de composition au Conservatoire de Paris. (Bronisław Edward Sydow : Correspondance de Frédéric Chopin, tome II, p. 31)

10. Tadeusz A. Zieliński : Frédéric Chopin, page 323

11. 12. Piotr Witt: Chopin à Paris, une affaire non classée (préface de Rafał Blechacz), respectivement pages 150 et 139

13. Wikipédia: L'Académie royale de musique

14. Wikipédia: Napoléon Ier

15. La salle Pleyel se situait alors au 9, rue Cadet, Paris 9e (Société Chopin à Paris)

16. Tadeusz A. Zieliński: Frédéric Chopin, page 323

17. Le Conservatoire se situait alors 2 rue du Conservatoire, Paris 9e (Société Chopin à Paris)

18. Bernard Gavoty: Chopin, page 152

19. L’Académie royale de musique se situait alors au 12 rue Le Peletier (Wikipedia)

20. Le Théâtre-Italien se situait alors place Boieldieu, à l’emplacement actuel de l’Opéra-Comique (Wikipedia, voir également Salle Favart)

21. Tadeusz A. Zieliński : Frédéric Chopin, page 323

22. Marie-Paule Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 244

23. La maison d'édition musicale Schlesinger se situait au 97, rue de Richelieu, Paris 2e. (M.P. Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 263)

24. Piotr Witt: Chopin à Paris, une affaire non classée, page 114. Une coquille s’est glissée: il ne s’agit pas de la « rue de Buloy », mais de la rue du Bouloi (voir note suivante)

25. Les numéros 17 à 21 de la rue du Bouloi (ou rue du Bouloy) accueillaient alors les diligences de la maison Laffitte et Caillard. (Wikipedia, voir également Galerie Véro-Dodat)

26. Marie-Paule Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 243

27. Piotr Witt: Chopin à Paris, une affaire non classée, page 115

28. 29. Tadeusz A. Zieliński : Frédéric Chopin, page 323

30. Marie-Paule Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 244

31. Piotr Witt: Chopin à Paris, une affaire non classée, page 117

32. Marie-Paule Rambeau : Chopin, l’Enchanteur autoritaire, page 244

33. Société Chopin à Paris: Ses domiciles parisiens

📚 Sources : Bibliographie

➡️ Découvrez les premières impressions de F. Chopin à Paris, et son nouvel appartement, en explorant l'épisode suivant : 27, boulevard Poissonnière, Paris 2e

Note: afin de faciliter la recherche, en raison des contraintes de clavier, les noms cités sont orthographiés ici sans signes diacritiques, sans déclinaisons, ligatures, ni autres particularités typographiques:Zielinski, Fryderyk, Rafal Blechacz, coeur, Erard

(Biographie #63)

_1896_Sun_077x1_-_(MeisterDrucke-1030323)-d%C3%A9tail-.jpg)

Commentaires:

Enregistrer un commentaire